検索キーワード:4検索結果一覧の内、検索キーワードとの関連性の高い記事に「キーワードマッチ」アイコンが表示されます。

<< 前へ 1 … 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 … 80 次へ >>

1

[2008年10月7日] 荒茂の獅子踊り

太鼓脇関2人、奇人脇関2人、獅子関2人、鈴2人の計8人で構成する踊りで、本舞の中途から歌が始まる。由...

太鼓脇関2人、奇人脇関2人、獅子関2人、鈴2人の計8人で構成する踊りで、本舞の中途から歌が始まる。由...

2

[2008年10月7日] 平景清息女の墓

お堂の中にある墓碑には「聞伝景清息女之墓此所也」と刻み、江戸時代、この村の庄屋が平景清の娘のため...

お堂の中にある墓碑には「聞伝景清息女之墓此所也」と刻み、江戸時代、この村の庄屋が平景清の娘のため...

3

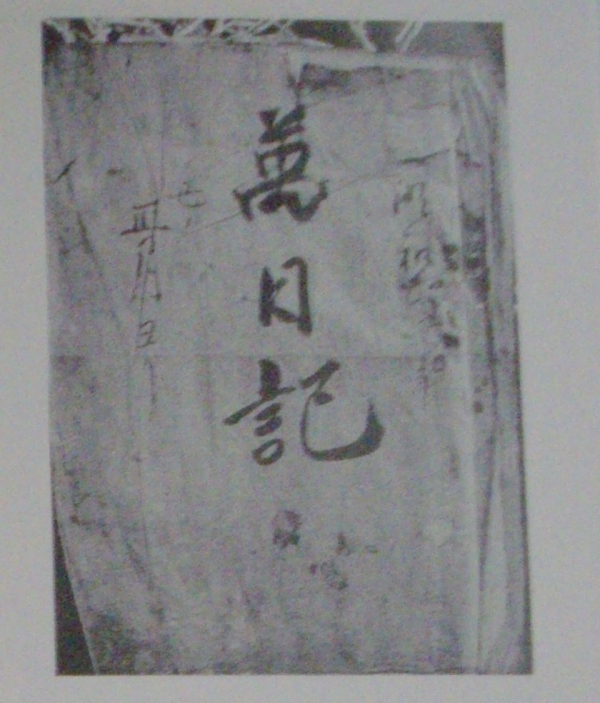

[2008年10月7日] 中村家文書・鬼塚彦左衛門庄屋萬日記

江戸時代、宝暦14年(1764年)4月から明和9年3月までの9年間、上村庄屋役を命じられた鬼塚彦左衛門の日記...

江戸時代、宝暦14年(1764年)4月から明和9年3月までの9年間、上村庄屋役を命じられた鬼塚彦左衛門の日記...

4

[2008年10月7日] 柳別府の太鼓踊り

起源は定かではないが、江戸時代には踊られた記録がある。水牛角兜を冠った頭(カシラ)、鹿角兜の脇(ワ...

起源は定かではないが、江戸時代には踊られた記録がある。水牛角兜を冠った頭(カシラ)、鹿角兜の脇(ワ...

5

[2008年10月7日] 西家の槇(マキ)

イヌマキは、マキ科の常緑高木で、方言ではヒトツバとも呼ばれている。イヌマキの大樹はめずらしいとい...

イヌマキは、マキ科の常緑高木で、方言ではヒトツバとも呼ばれている。イヌマキの大樹はめずらしいとい...

6

[2008年10月7日] 植深田臼太鼓踊り

球磨地方に伝わる球磨の臼太鼓踊りの一つ。深田には植深田・下里・庄屋の3地区に保存されている。頭・...

球磨地方に伝わる球磨の臼太鼓踊りの一つ。深田には植深田・下里・庄屋の3地区に保存されている。頭・...

7

[2008年10月7日] 免田式土器I式2号(市房隠遺跡出土)

全高9センチメートル、胴部径8.4センチメートルのミニチュア土器で、頚部が欠損しているが、胴部に重弧...

全高9センチメートル、胴部径8.4センチメートルのミニチュア土器で、頚部が欠損しているが、胴部に重弧...

8

[2008年10月7日] 弥生土器2号(市房隠遺跡出土)

弥生時代後期の壷形土器。全高28センチメートル、胴部径25センチメートルを測る。口縁部は欠損し、底部...

弥生時代後期の壷形土器。全高28センチメートル、胴部径25センチメートルを測る。口縁部は欠損し、底部...

9

[2008年10月7日] 免田式土器一式(夏女遺跡出土)

免田式土器(本目一式)という弥生時代後期の壷形土器で、全高19.8センチメートル、口径8.5センチメート...

免田式土器(本目一式)という弥生時代後期の壷形土器で、全高19.8センチメートル、口径8.5センチメート...

10

[2008年10月7日] 阿蘇槍踊り

起源は明らかでない。踊り手、唄ともほとんどが多数の女性で構成されている。房付の竹を槍に見立てて手...

起源は明らかでない。踊り手、唄ともほとんどが多数の女性で構成されている。房付の竹を槍に見立てて手...

11

[2008年10月7日] 湖洲鏡

中国浙江省の湖州で作られた鏡。中国宋時代、我が国では平安時代後期から鎌倉時代にかけて渡来したもの...

中国浙江省の湖州で作られた鏡。中国宋時代、我が国では平安時代後期から鎌倉時代にかけて渡来したもの...

12

[2008年10月7日] 万福寺跡古塔碑群

万福寺は久寿元年(1154年)永吉庄地頭平川師高によって建立。鎌倉時代の弘安年間に円鑁が真言宗寺院とし...

万福寺は久寿元年(1154年)永吉庄地頭平川師高によって建立。鎌倉時代の弘安年間に円鑁が真言宗寺院とし...

13

[2008年10月7日] 浜ノ上臼太鼓踊り

球磨地方に伝わる臼太鼓踊りのひとつで、起源については明らかでない。須恵地区では浜の上集落に伝承さ...

球磨地方に伝わる臼太鼓踊りのひとつで、起源については明らかでない。須恵地区では浜の上集落に伝承さ...

14

[2008年10月7日] 浜ノ上横穴墓群

須恵地区では唯一の横穴墓。阿蘇溶結凝灰岩の崖面に穿たれた4基のうち2基が完全に近い形で残る。2基は...

須恵地区では唯一の横穴墓。阿蘇溶結凝灰岩の崖面に穿たれた4基のうち2基が完全に近い形で残る。2基は...

15

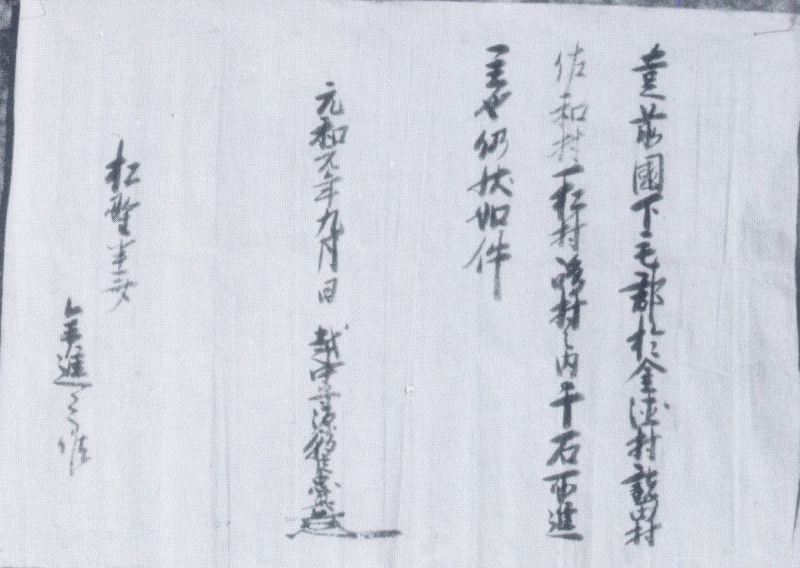

[2008年10月7日] 松野家文書

大分の大名大友宗麟の三男親盛が、大友家没落後に豊前国を治める細川忠興に仕え、松野半齋と称し、代々...

大分の大名大友宗麟の三男親盛が、大友家没落後に豊前国を治める細川忠興に仕え、松野半齋と称し、代々...

16

[2008年10月7日] 今村薬師堂の鰐口

(おことわり)「□」の表記は判別不能な文字となっていますのでご了承ください。鳴物の祭器。今村薬師堂...

(おことわり)「□」の表記は判別不能な文字となっていますのでご了承ください。鳴物の祭器。今村薬師堂...

<< 前へ 1 … 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 … 80 次へ >>